「会社設立の費用っていくらかかるの?相場を知って、準備したい」

「会社設立にかかるコストで、削れる部分はあるのか?費用をなるべく抑えたい!」

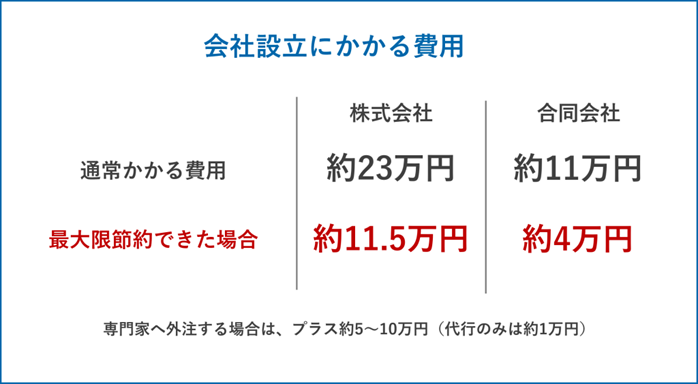

会社を設立するには、資本金を含め、株式会社で約23万円、合同会社で約11万円の費用が必要です。

ただし、手続き方法を変えたり、お得な制度を活用したりすることにより、株式会社で約11.5万円、合同会社で約4万円まで抑えられます。

株式会社、合同会社どちらの場合も、以下2回のタイミングで、費用が発生します。

- 定款の作成(認証を受ける)とき

- 登記の申請手続きをするとき

この記事では、会社設立にかかる費用について、その内訳と支払い方を、タイミング別に解説します。

| この記事で分かること |

|---|

|

●株式会社設立にかかる費用と合同会社設立にかかる費用 ●費用の内訳と計算方法・支払いタイミング ●費用を最大限まで抑える方法 ●設立後にかかる費用 |

この記事を読めば、会社設立に費用がいくらかかるのか、それぞれの費用はいつ、どうやって支払うのかが、明確に分かります。

費用や支払い方を把握することで、会社設立の準備が効率的に進み、良いスタートが切れるでしょう。

さらに、開業コストを抑える、以下3つの方法も紹介します。

- 代行業者に電子定款作成を依頼する ⇒ 約3万円の削減

- 株式会社ではなく、合同会社を設立する ⇒ 約12万円の削減

- 特定創業支援事業の制度を活用する ⇒ 株式会社7.5万円~・合同会社3万円~の削減

起業を目指して資金集めをしている方はもちろん、設立準備中で、資本金の額や支払い方法に悩んでいる方や、設立費用を抑えたいという方にとっても、有用な記事となっています。ぜひ参考にしてくださいね。

目次

1.設立費用の相場【株式会社は約23万円・合同会社は約11万円】

会社設立にかかる費用の相場は、株式会社で約23万円、合同会社で約11万円です。

内訳はそれぞれ、以下の表を参考にしてください。

| 株式会社 | 合同会社 | 節約方法 | ||

|---|---|---|---|---|

| 全員必須 | 定款収入印紙代 | 4万円 | 電子定款の場合0円(※1) | |

| 定款認証手数料 | 15,000~5万円 | 0円 | ー | |

| 登録免許税 (登記費用) |

15万円~ | 6万円~ | 特定事業支援制度利用なら半額 | |

| そのほか(※2) | 約1万円 | ー | ||

| 合計 | 約21万円~ | 約11万円~ | 【最大限節約できた場合】 株式会社:約11.5万円 合同会社:約4万円 |

|

| 追加 | 外注(専門家に依頼) | 約5~10万円 | 定款作成・認証のみの場合 約1万円 |

|

※1:別途電子定款用の機材・ツールまたは代行業者への手数料が発生(約1万円~)

【(※2)そのほかの費用の詳細】- 会社印(法人の実印):約5,000円

- 謄本発行手数料:約2,000円

- 印鑑証明書発行費用:約400円/通

- ほか、書類発行手数料・振込手数料など

上表のとおり、設立にかかる費用は会社の形態によって異なります。

合同会社だと登録免許税が安く、かつ定款手数料がかからないため、株式会社よりも低コストで設立することが可能です。

しかし、依然として株式会社の方が社会的信用度は高い傾向にあるので、どちらにするかは費用以外の面も考慮して慎重に判断すべきでしょう。

また、株式会社・合同会社両方において、手続き方法を変えたり、お得な制度を活用したりすることで、費用を減額することができます。

最大限節約できれば、株式会社は約11.5万円・合同会社は約4万円で設立することが可能です。

株式会社と合同会社の違いや、お得に会社を設立する方法について、詳細は4.開業コストを抑えて会社設立するための2つの方法で解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

それでは、主な費用について、株式会社と合同会社それぞれに分けて見ていきましょう。

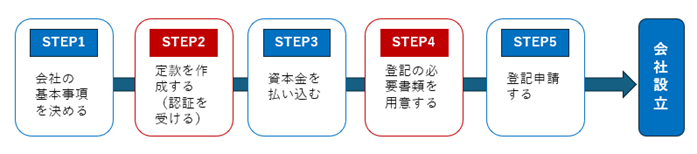

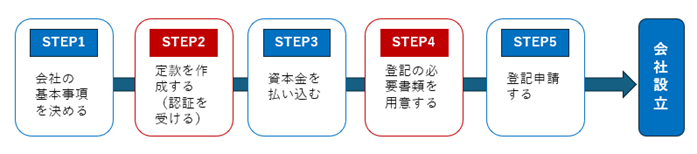

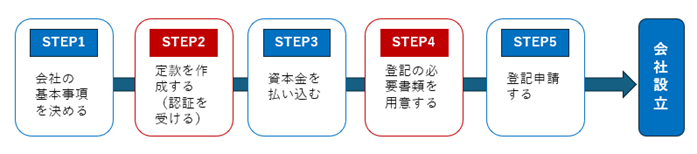

会社設立の流れは5ステップ!お金が必要な場面は2回

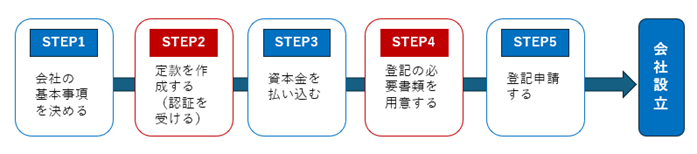

会社設立の流れは、主に5つの段階に分けられます。そのうち、お金が必要となる場面は2回だけです。

以下は、会社設立のスケジュールを示した図です。STEP2とSTEP4が、費用を支払うタイミングにあたります。

会社設立の際にお金が必要となるタイミングは、以下の2回です。

- 定款の作成(認証を受ける)とき

- 登記の申請手続きをするとき

お金が必要になるタイミングは、株式会社と合同会社のどちらも同じです。

ただし、必要な金額は、それぞれ異なります。

2.【約23万円】株式会社設立にかかる費用相場と支払い方

株式会社の設立には約23万円の金額の用意が必要だと考えておきましょう。

費用の内訳は、以下のとおりです。

| 金額 | 支払いのタイミング | |

|---|---|---|

| 収入印紙代 (紙ベースの定款作成用) |

4万円 | 紙ベースで定款を作成するとき |

| ICカードリーダー (電子定款作成用) |

約3,000円 | 電子定款を作成するとき |

| USBメモリ (電子定款保存用】 |

約2,000円 | 電子定款の認証を受けるとき |

| 定款の認証手数料 | 15,000円~5万円 | 【紙・電子共通】 定款の認証を受けるとき |

| 定款の謄本発行手数料 | 約2,000円 | |

| 登録免許税 | 最低15万円 | 登記の申請手続きをするとき |

定款の認証は紙ベースで行うか、電子で行うか選べます。電子定款には、収入印紙が必要ないので、紙ベースよりも費用が3万円ほど安くなります。

ただし、電子定款の作成や申請には、その分手間や時間がかかるので、「2-1.【約4~9万円】定款の認証を受けるときにかかる費用」を参考に、ご自身に合った方法を選びましょう。

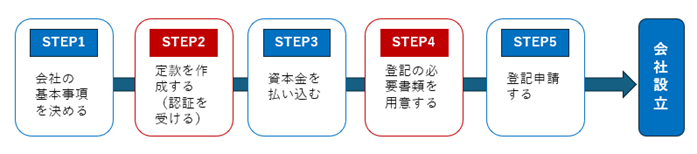

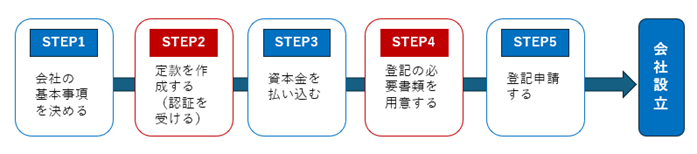

以下は、株式会社設立のスケジュールです。STEP2・4が、費用を支払うタイミングにあたります。

株式会社設立の際にお金が必要となるタイミングは、以下の2回です。

- 定款の作成、認証を受けるとき

- 登記の申請手続きをするとき

ここからはお金を支払うタイミング別に、それぞれに必要となる費用や計算方法、納付の仕方を解説していきます。

2-1.定款の作成・認証にかかる費用と支払い方

ここでは、最初に必要となる、定款の作成と、認証時にかかる費用と、その支払い方について説明します。

株式会社を設立するためには、登記の前に定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

株式会社を設立する際の、定款の作成と認証には、合計4~9万円ほどかかります。

内訳は以下のとおりです。

| 紙ベース費用 | 電子定款費用 | 用意するもの | 必要となる タイミング |

|

|---|---|---|---|---|

| 収入印紙代 (紙ベースの定款作成用) |

4万円 | ― | 収入印紙 | 作成時 |

| ICカードリーダー (電子定款作成用) |

― | 約3,000円 | ICカードリーダー | |

| 認証手数料 | 15,000円~5万円 | 現金 | 当日 | |

| USBメモリ (電子定款保存用) |

― | 約2,000円 | USBメモリ | |

| 謄本発行手数料 | 約2,000円 | 現金 | ||

| 合計 | 約5~9万円 | 約2~6万円 | ||

電子定款には、収入印紙が必要ないので、紙ベースよりも費用が3万円ほど安くなります。ただし、電子定款の作成や申請には、その分手間や時間がかかります。

ここからは、上記の費用について、紙ベースの定款と電子定款のそれぞれに分けて解説します。

【約5~9万円】紙ベースの定款にかかる費用と支払い方

紙ベースの定款の認証にかかる費用は、約5~9万円で、内訳は以下のとおりです。

| 費用 | 用意するもの | 必要となるタイミング | |

|---|---|---|---|

| 収入印紙代 | 4万円 | 収入印紙 | 作成時 |

| 認証手数料 | 15000円~5万円 | 現金 | 認証当日 |

| 謄本発行手数料 | 約2,000円 |

作成した定款は、会社を設立する都道府県にある、公証役場で認証を受けます。

一般的な紙ベースの定款について、作成からの流れは、以下のとおりです。

(2)郵便局やコンビニなどで、4万円分の収入印紙を購入する

(3)収入印紙を、定款と一緒に公証役場に持参する

(4)認証を受ける

(5)発行した謄本を受け取る

紙ベースの定款を完成させるには、4万円分の収入印紙が必要です。郵便局やコンビニなどで購入できるので、用意しておきましょう。

認証手数料と謄本発行手数料は、現金支払いなので、当日は現金の用意が必要です。

認証手数料は、電子定款の場合と変わりません。以下の表のとおり、資本金の額に応じて異なります。

| 資本金の額 | 費用 |

|---|---|

| ~100万円 | 3万円(※) |

| 100~300万円 | 4万円 |

| 300万円~ | 5万円 |

※資本金100万円未満で①発起人が3人以下②出資者が発起人のみ③取締役会がない場合は1万5,000円

謄本の発行は、定款1ページにつき250円かかり、ページ数によってかかる金額が変わります。

| 定款のページ数 | 費用 |

|---|---|

| 5ページ | 1,250円 |

| 6ページ | 1,500円 |

| 7ページ | 1,750円 |

| 8ページ | 2,000円 |

| 9ページ | 2,250円 |

| 10ページ | 2,500円 |

今回は平均的なページ数、8ページ分の2,000円で試算しています。

【約2~6万円】電子定款にかかる費用と支払い方

電子定款の認証にかかる費用は、約2~6万円で、内訳は以下のとおりです。

| 費用 | 用意するもの | 必要となるタイミング | |

|---|---|---|---|

| ICカードリーダー | 約3,000円 | ICカードリーダー | 作成時 |

| 認証手数料 | 3~5万円 | 現金 | 認証当日 |

| USBメモリ | 約2,000円 | USBメモリ | |

| 謄本発行手数料 | 約2,000円 | 現金 |

作成した定款は、会社を設立する都道府県にある、公証役場で認証を受けます。

電子定款について、作成からの流れは、以下のとおりです。

(2)電子署名を入れる

(3)公証役場で事前認証を受ける(メール、FAX、持参)

(4)電子定款をデータで送信する

(5)管轄の公証役場に出向き、電子定款や謄本を受け取る

電子定款にかかる費用は、紙ベースの定款よりも3万円ほど安くなります。しかし、電子定款の作成や認証には、以下の用意が必要です。

| 必要なもの | 金額 【目安】 |

注意点 | |

|---|---|---|---|

| マイナンバーカード(ICカード) | 無料 | ・事前に役場で発行 ・申請~発行に1ヵ月ほどかかる |

|

| ICカードリーダー | 3,000円程度 | 値段は製品によって異なる | |

| 電子署名ソフト | Adobe Acrobat Reader DC(※) | 4,000円程度 | 非公式のフリーソフトもある |

| 電子署名 プラグインソフト |

Signed PDF (PDF署名プラグイン) |

||

| USBメモリ | 1,000円程度 | 値段は製品によって異なる | |

※電子署名に対応していない無料版は不可

電子定款は、紙ベースの定款による作成や認証よりも、手間と時間がかかります。

しかし、PC操作に慣れている方であれば、問題なく処理できるレベルなので、まずは法務省のページで「電磁的記録の認証」を確認してみてください。

法務省のページでは分かりづらいという方は、株式会社SoLaboの創業融資ガイド「自分でやる?代行がいい?電子定款の作成方法と認証の流れ」を参考にされてはいかがでしょうか。

認証手数料と謄本発行手数料は、現金支払いなので用意が必要です。

認証手数料は、電子定款の場合と変わりません。以下の表のとおり、資本金の額に応じて異なります。

| 資本金の額 | 費用 |

|---|---|

| ~100万円 | 3万円(※) |

| 100~300万円 | 4万円 |

| 300万円~ | 5万円 |

※資本金100万円未満で①発起人が3人以下②出資者が発起人のみ③取締役会がない場合は1万5,000円

謄本の発行は、定款1ページにつき250円かかり、ページ数によってかかる金額が変わります。

| 定款のページ数 | 費用 |

|---|---|

| 5ページ | 1,250円 |

| 6ページ | 1,500円 |

| 7ページ | 1,750円 |

| 8ページ | 2,000円 |

| 9ページ | 2,250円 |

| 10ページ | 2,500円 |

今回は平均的なページ数、8ページ分の2,000円で試算しています。

2-2.【15万円~】登録免許税の計算方法と納付方法

登記が済んだら、いよいよ会社設立が完了します。この際に必要なのが、登録免許税の支払いです。

登録免許税は、登記にかかる税金で、金額は以下のように算出します。

登録免許税の計算式

資本金額×0.7%

※15万円に満たない場合には6万円

登録免許税は、資本金額×0.7%の計算式で算出しますが、金額が15万円に満たない場合には、15万円の支払いとなります。

株式会社の場合は、資本金が約2,143万円以上になると、算出額が15万円を超えます。よって、資本金額が約2,143万円以下であれば、支払いは最低金額だと考えましょう。

登録免許税の支払い方は、以下の3通りあります。

- 収入印紙(購入した印紙を税務署に納付)

- 現金納付(金融機関の窓口で入金 ⇒ 納付書を税務署に提出)

- ATM・インターネットバンキング ※オンラインで登記申請する場合のみ

最も一般的なのが、収入印紙による納付です。郵便局やコンビニなどで購入した収入印紙を「登録免許税納付用台紙」に貼付し、税務署に納付します。

銀行などの金融機関の窓口で、現金納付することも可能です。

納付すると、2枚つづりになった領収書と領収書控えが発行されるので、その両方を「登録免許税納付用台紙」に貼付します。控えは、内側に折り込み、台紙と領収書の間に申請認可代理人の契印を押します。

なお、「登録免許税納付用台紙」には、特に規定がありません。法務局の窓口で無料でもらえるほか、A4やB5の白いコピー用紙などでも代用できます。

3.【約11万円】合同会社設立にかかる費用相場と支払い方

合同会社の設立には、11万円ほどの費用がかかります。費用の内訳は、以下のとおりです。

| 金額 | 支払いのタイミング | |

|---|---|---|

| 収入印紙代 (紙ベースの定款作成用) |

4万円 | 紙ベースで定款を作成するとき |

| ICカードリーダー (電子定款作成用) |

約3,000円 | 電子定款を作成するとき |

| 登録免許税 | 最低6万円 | 登記の申請手続きをするとき |

定款の作成は紙ベースで行うか、電子で行うかを選べます。電子定款には収入印紙が必要ないので、紙ベースよりも費用が4万円ほど安くなります。

ただし、電子定款の作成や申請には、その分手間や時間がかかるので、「3-1.定款の作成にかかる費用と支払い方」を参考に、ご自身に合った方法を選びましょう。

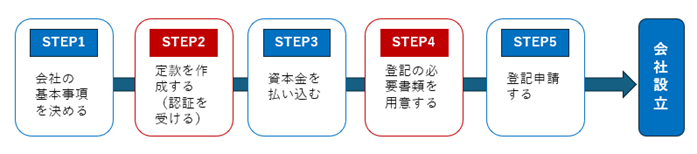

以下は、合同会社設立のスケジュールです。STEP2・4が、費用を支払うタイミングとなります。

合同会社設立の際にお金が必要となるタイミングは、以下の2回です。

- 定款を作成するとき

- 登記の申請手続きをするとき

ここからはお金を支払う2回のタイミング別に、それぞれに必要となる費用や計算方法、納付の仕方を解説していきます。

3-1.定款の作成にかかる費用と支払い方

ここでは、最初に必要となる定款の作成をするときにかかる費用と、その支払い方を説明します。

合同会社を設立するときは、定款は作成しますが、認証を受ける必要はありません。

よって必要となる費用は、作成にかかる金額のみです。

| 紙ベース 費用 |

電子定款 費用 |

用意するもの | 必要となる タイミング |

|

|---|---|---|---|---|

| 収入印紙代 (紙ベースの定款作成用) |

4万円 | ― | 収入印紙 | 作成時 |

| ICカードリーダー (電子定款作成用) |

― | 約3,000円 | ICカードリーダー |

紙ベースの定款を作成する場合には、4万円、電子定款の場合には約3,000円がかかります。

電子定款には、収入印紙が必要ないので、紙ベースよりも費用が安くなります。ただし、電子定款の作成には、その分手間や時間がかかります。

ここからは、上記の費用について、紙ベースの定款と電子定款のそれぞれに分けて解説します。

【4万円】紙ベースの定款にかかる費用と支払い方

紙ベースの定款の作成にかかる費用は、収入印紙代の4万円のみです。

| 費用 | 用意するもの | |

|---|---|---|

| 収入印紙代 | 4万円 | 収入印紙 |

一般的な紙ベースの定款について、作成からの流れは、以下のとおりです。

(1)定款を作成、紙で出力する

(2)郵便局やコンビニなどで、4万円分の収入印紙を購入する

(3)収入印紙を定款に貼付する

(4)3部ほど写しを取っておく

紙ベースの定款を完成させるには、4万円分の収入印紙が必要です。郵便局やコンビニなどで購入して、定款に貼付します。

【約3,000円】電子定款にかかる費用と支払い方

電子定款の作成にかかる費用は、ICカードリーダー代の約3,000円のみです。

| 費用 | 用意するもの | |

|---|---|---|

| ICカードリーダー | 約3,000円 | ICカードリーダー |

電子定款について、作成からの流れは、以下のとおりです。

(1)定款をPDF形式で作成する

(2)電子署名を入れる

(3)CD-ROMやDVD-ROMにデータを入れて保管する

電子定款にかかる費用は、紙ベースの定款よりも4万円弱安くなります。しかし、電子定款の作成には、以下の用意が必要です。

| 必要なもの | 金額 【目安】 |

注意点 | |

|---|---|---|---|

| マイナンバーカード(ICカード) | 無料 | ・事前に役場で発行 ・申請~発行に1ヵ月ほどかかる |

|

| ICカードリーダー | 3,000円程度 | 値段は製品によって異なる | |

| 電子署名ソフト | Adobe Acrobat Reader DC(※) | 4,000円程度 | 非公式のフリーソフトもある |

| 電子署名 プラグインソフト |

Signed PDF (PDF署名プラグイン) |

||

※電子署名に対応していない無料版は不可

電子定款は、紙ベースの定款による作成よりも、手間と時間がかかります。

しかし、PC操作に慣れている方であれば、問題なく処理できるレベルなので、まずは法務省のページで「電磁的記録の認証」を確認してみてください。

法務省のページでは分かりづらいという方は、株式会社SoLaboの創業融資ガイド「自分でやる?代行がいい?電子定款の作成方法と認証の流れ」を参考にされてはいかがでしょうか。

3-2.【6万円~】登録免許税の計算方法と納付方法

登記が済んだら、いよいよ会社設立が完了します。この際に必要なのが、登録免許税の支払いです。

登録免許税は、登記にかかる税金で、金額は以下のように算出します。

登録免許税の計算式

資本金額×0.7%

※15万円に満たない場合には6万円

登録免許税は、資本金額×0.7%の計算式で算出しますが、金額が6万円に満たない場合には、6万円の支払いとなります。

合同会社の場合は、資本金が約857万円以上になると、算出額が6万円を超えます。よって、資本金額が約857万円以下であれば、支払いは最低金額だと考えましょう。

登録免許税の支払い方は、以下の3とおりあります。

- 収入印紙(購入した印紙を税務署に納付)

- 現金納付(金融機関の窓口で入金 ⇒ 納付書を税務署に提出)

- ATM・インターネットバンキング ※オンラインで登記申請する場合のみ

最も一般的なのが、収入印紙による納付です。郵便局やコンビニなどで購入した収入印紙を「登録免許税納付用台紙」に貼付し、税務署に納付します。

銀行などの金融機関の窓口で、現金納付することも可能です。

納付すると、2枚つづりになった領収書と領収書控えが発行されるので、その両方を「登録免許税納付用台紙」に貼付します。控えは内側に折り込み、台紙と領収書の間に、申請認可代理人の契印を押します。

なお、「登録免許税納付用台紙」には特に規定がありません。法務局の窓口で、無料でもらえるほか、A4やB5の白いコピー用紙などでも代用できます。

4.開業コストを抑えて会社設立するための3つの方法

ここまで、会社設立にかかる費用について解説してきました。

既にお伝えした内容もありますが、会社設立において、開業コストを抑えるためには、主に以下3つの方法があります。

- 代行業者に電子定款作成を依頼する ⇒ 約3万円の削減

- 株式会社ではなく、合同会社を設立する ⇒ 約12万円の削減

- 特定創業支援事業の制度を活用する ⇒ 株式会社7.5万円~・合同会社3万円~の削減

電子定款を自分で作成するのが難しい場合には、「実質0円」の設立代行を利用するという手もあります。

ここからは2つの方法について、詳しく解説します。

少しでも会社設立のコストを削減したいの方は、ぜひ検討してみてくださいね。

4-1.代行業者に電子定款作成を依頼する【約3万円の削減】

1つ目の方法は、電子定款の作成を代行業者に依頼することです。

紙ベースの定款だと収入印紙代4万円が発生しますが、電子定款の場合は発生しません。

そのため、紙か電子なら、まず電子を選ぶべきです。

しかし、電子定款を作成するにはノウハウとツールが求められるため、初心者にはハードルが高いでしょう。

電子定款のためだけにツールをそろえるのももったいないですよね。

そこで、電子定款の作成は代行業者に外注するという方法がおすすめです。

代行業者に依頼すれば、約1万円で電子定款の作成・認証を任せることができます。

【定款の費用比較】| 自分で実施 | 代行業者に依頼 | ||

|---|---|---|---|

| 紙ベースの定款 | 電子定款 | 電子定款 | |

| 定款収入印紙代 | 4万円 | ー | ー |

| 電子定款の機材・ツール費用 | ー | 数千~数万円 | ー |

| 外注費用 | ー | ー | 約1万円 |

| 合計 | 4万円 | 数千~数万円 | 約1万円~ |

外注なら定款の複雑な手続きを代行してもらえるので、その間に事業のほかの準備に集中できるでしょう。

また、料金は高くなりますが、法人登記まですべてサポートしてもらうことも可能です(約5~10万円)。

代行業者を上手に活用して、定款手続きにかかる費用と手間の負担を減らしていきましょう。

4-2.合同会社を設立する【約12万円の削減】

2つ目の方法は、株式会社ではなく、合同会社を設立することです。

ここまで紹介してきたように、合同会社は株式会社よりも、会社設立の費用がかかりません。

費用の相場を比較すると、約12万円の差があります。

| 会社の種類 | 費用の相場 |

|---|---|

| 株式会社 | 約23万円 |

| 合同会社 | 約11万円 |

そこで、開業コストを抑えるために、合同会社の設立を検討してはいかがでしょうか。

株式会社と合同会社の根本的な違いは、以下のとおりです。

| 会社の種類 | 根本的な違い |

|---|---|

| 株式会社 | 会社の所有者 ≠ 経営者 |

| 合同会社 | 会社の所有者 = 経営者 |

株式会社は会社の所有者と経営者が異なり、所有者は会社に出資している株主です。一方の合同会社は、会社の所有者と経営者が同じです。

また、以下の表のとおり、いくつかの特長も異なります。

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 開業コスト |  高い 高い |

安い 安い |

| 経営の自由度 |  低い 低い |

高い 高い |

| 資金調達 |  しやすい しやすい |

難しい 難しい |

| 事業の大きさ |  大きい 大きい |

小さい 小さい |

| 社会的信用 |  高い 高い |

低い 低い |

「開業コストは抑えたいけれど…」と、株式会社か合同会社、どちらで設立すべきかで悩んでいるのなら、以下のチェックリストを参考にしてみてくださいね。

株式会社がおすすめ

✔ ある程度の開業資金が準備できている

✔ BtoB(法人向け)がメインの事業を予定している

✔ 大規模な事業を想定している

✔ 株式による多額の資金調達を見込んでいる

✔ 社会的信用を高めたい(肩書も含め)

合同会社がおすすめ

✔ 開業コストを抑えたい

✔ 開業資金が少ない

✔ BtoC(顧客向け)がメインの事業を予定している

✔ 小規模事業から始めたい

✔ 運営資金は少額で問題ない

何よりも開業コストの節約を優先したいという場合には、合同会社をおすすめします。

4-3.特定創業支援事業の制度を活用する【株式会社7.5万円~・合同会社3万円~の削減】

3つ目の方法は、特定創業支援事業の制度を活用することです。

特定創業支援事業とは、簡単に言うと各地域の自治体が、事業を始めようとする起業家を支援する制度です。産業を活性化することを目的に設立されました。

【特定創業支援事業】| 特定創業支援事業 | 各地域の自治体が、事業を始めようとする起業家を支援する制度 |

|---|---|

| 制度利用の効果 | 登録免許税が半額になる(株式会社7.5万円~・合同会社3万円~) |

| 制度利用の条件 |

・申請する市区町村で法人登記すること ・自治体が指定する起業家向けのセミナー等を受けること など |

| 利用の流れ |

(1)必要書類をそろえて自治体に申し込む (2)自治体の審査に通過する (3)自治体が主催するセミナー等を受講する(約4回) (4)受講証明書を受け取る (5)受講証明書を持って、法務局で法人登記を行う |

| 注意点 |

・制度を利用できる人数に上限がある ・セミナーの日程が会社設立予定日と合わない場合がある |

特定創業支援事業を活用すれば、登録免許税は半分の税率が(0.7%→0.35%)が適用されます(最低金額の場合:株式会社15万円→7.5万円・合同会社6万円→3万円)。

当制度を利用するためには、各自治体が主催する起業家向けセミナー(資金繰りなど、会社経営に必要な知識)や商業交流会に、一定回数参加しなければいけません。

セミナーを受講すると受講証明書がもらえるので、証明書を持って法務局に登記しに行けば、登録免許税の減額が適用される仕組みです。

ビジネスに役立つセミナーを受講できるうえ、登録免許税を半分に抑えられるなんて、かなりお得な制度ですよね。ぜひ前向きに制度利用を検討してみましょう。

自治体によってカリキュラムや実施方法が異なるので、詳細は各自治体のWebサイトでご確認ください。

5.会社設立においてコスパを重視したいあなたにおすすめしたいこと

この記事を読んでいるあなたは、コスパを重視するタイプだとお見受けします。コストや手間を極力かけない方法で、より効率的に会社設立を進めたいと考えているのではないでしょうか。

会社設立は、人生における一大イベントです。たくさんのお金や時間をかけて取り組むことなので、より良い形で会社を立ち上げし、設立後に大きな成果を出し、なるべく長く事業を続けていきたいですよね。

「そのために、お金や時間を少しも無駄にしたくない」というのは、経営者として立派な考えです。

コスパを重視することで、効率良く会社設立が進められ、設立後には、企業として着実に成長することができるでしょう。

そんなあなたにおすすめしたいのが、最初の法人口座をネット銀行で開設することです。

ネット銀行で法人口座を開設すると、以下のようなメリットから、コスパと効率性を高められますよ。

ネット銀行で法人口座を開設するメリット

- 法人口座開設手続きが簡潔である

- コスパがいい

- 24時間365日いつでも使える

ここからは3つのポイントについて、それぞれ解説していきます。

5-1.法人口座開設手続きが簡潔である

1つ目のメリットは、口座開設の手続きが簡潔であるところです。ネット銀行の法人口座開設手続きがしやすいのには、以下3つの理由があります。

- 審査が店舗型銀行と比較すると柔軟に対応してもらえる

- 手続きがオンラインで完結

- 対応スピードが早い

設立したばかりの会社の場合、法人口座を開設しようと思っても「審査で落とされるかも…」「手続きに時間がかかるかも」という心配から、一歩踏み出すのに、少し勇気がいりますよね。 それでも、会社としての社会的信用を得るためには、なるべく早く法人口座を開設すべきです。

法人口座は審査が厳格に行われ、その結果、開設を断られるケースも少なくありません。審査が厳しい大きな理由は、法人口座が不正に利用されることを防ぐためです。

近年、振り込め詐欺をはじめ、還付金詐欺、フィッシング詐欺など、金融犯罪が横行しています。

また、銀行口座の売買、マネー・ローンダリング、口座の不正利用など、色々なところで銀行口座が狙われています。

※マネー・ローンダリングとは、犯罪で得た資金の送金を転々と繰り返し、出所や所有者を分からないようにする行為です。

法人名義の口座開設が厳しくなった理由は、口座がテロ等の犯罪資金のローンダリングに利用される恐れがあることが1つ挙げられます。

マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準を作る国際組織であるFATF(Financial Action Task Force)をはじめ、世界規模で犯罪資金に対する規制が強化されています。

このような流れを受けて銀行口座を作成する際には、審査が厳重かつ、慎重に行われています。

参考:マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題-金融庁

その点、ネット銀行なら、実績のない創業期の会社でも、必要なデータ連携等が行えれば、店舗型銀行と比較して柔軟に審査・対応を行ってもらえます。

さらに、口座開設の手続きは、スマホが1台あれば、インターネット上で完結できるところもあり、手続きから審査、開設までのスピードが早く、最短即日で口座を開設し利用を開始できる銀行もあります。

ネット銀行なら、やることが山積みで1分1秒も惜しい創業期に、余計な時間を使わずに口座開設手続きができますよ。

5-2.コスパがいい

2つ目のメリットは、コストパフォーマンスに優れているところです。

コスト面でのメリットとして、具体的には、以下2つが挙げられます。

- 振込手数料が安い

- インターネットバンキング利用料が無料

以下の表は、具体的なコストを示したものです。

| ネット銀行 | 店舗型銀行(都市銀行や地方銀行、信用金庫等) | |

|---|---|---|

| 振込手数料 | 150~200円台/件 | 500円前後/件 |

| インターネットバンキング利用料 | 無料 | 2,000~3,000円/月 |

※2025年7月GMOあおぞらネット銀行調べ

ネット銀行は店舗型銀行と比べると、振込手数料が安い傾向にあります。店舗型銀行では、500円前後するのが一般的ですが、ネット銀行では150~200円台が相場です。

さらに、ネット銀行では、インターネットバンキングの月額利用料は、基本的に無料です。

店舗型銀行のインターネットバンキングを使うには、月に2,000~3,000円ほどの利用料がかかる場合もあり、ランニングコストを考えると、痛い出費となります。

会社の創業期~設立初期には出費の機会が多いので、コスト削減を狙うならネット銀行がおすすめです。

普通預金や定期預金の金利が高いという点でも、コスパの良いメインバンクとして活用できますよ。

5-3.24時間365日いつでも使える

3つ目のメリットは、システムメンテナンス時を除いて原則24時間365日いつでも使える、使い勝手のよさです。

ネット銀行は、スマホやPCとネット環境さえあれば、いつでも好きなときに使えます。

店舗型銀行やATMを利用する場合は、その場所まで行き、預入や振込、引出、記帳といった作業を行う必要がありました。

さらに、店舗型銀行は基本的には平日の日中など限られた時間にしか利用できません。コンビニのATMも、利用できる曜日や時間に制限があり、いつでも自由に使えるわけではありません。

その点、ネット銀行なら、必要なときにすぐお金のやり取りが可能です。早朝や15時以降であっても、入金状況の確認や当日振込の手続きが可能なので、クライアントの要求にも、即座に応えられますよ。

24時間365日、リアルタイムでお金のやり取りができることは、取引先からの信頼を得ることにつながります。

GMOあおぞらネット銀行は以下のような特長があり、ネット銀行の中でも多くの経営者さまに選ばれているおすすめの銀行です。

GMOあおぞらネット銀行をおすすめする3つのポイント

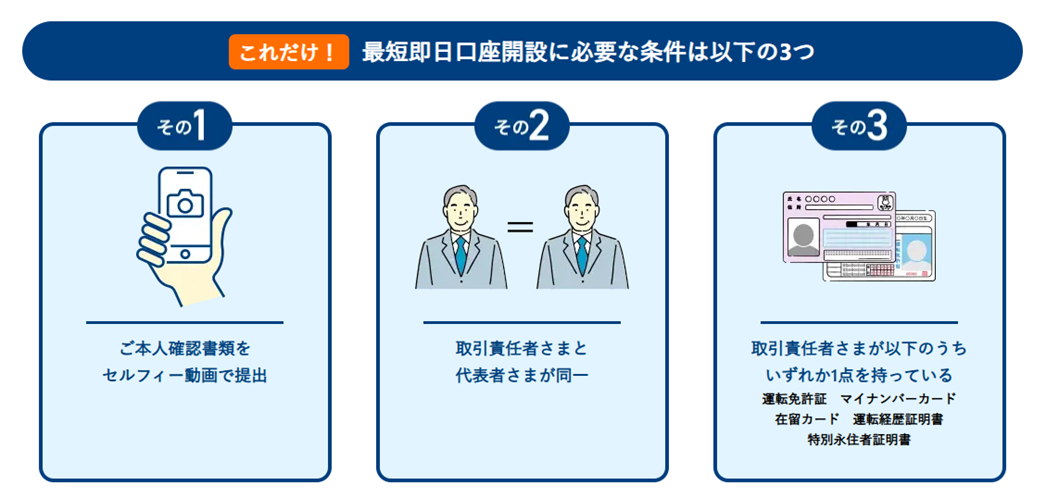

①口座開設スピードが早い!条件を満たせば最短即日口座開設可能

②ハンコレス・ペーパーレス・郵送レスの口座開設まで完全オンライン

③業界最安値水準の振込手数料!さらに振込無料回数の特典付き!

① 口座開設スピードが早い!条件を満たせば最短即日口座開設可能

<最短即日口座開設注意事項>

・審査の状況によりお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・当社休業日にお申し込みいただいた場合は、当日の口座開設はできませんのであらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

・ビジネスデビットカードは当日ご利用いただけません。後日転送不要の簡易書留にてご登録法人住所宛てにお送りいたします。

・当社から送付する郵便物をお受け取りいただけない場合、口座の利用制限やカード・口座解約となる場合がございます。

② ハンコレス・ペーパーレス・郵送レスの口座開設まで完全オンライン

法人口座の開設の申込手続きは、「ハンコレス」、「ペーパーレス」、「郵送レス」でオンライン完結、バーチャルオフィス、固定電話ではなく携帯電話番号でもお申し込みいただけます。

③ 業界最安値水準の振込手数料!さらに振込無料回数の特典付き!

口座維持費用は一切かかりません。

振込手数料は、当社宛て無料、他行宛ても145円と業界最安値水準(※)です。

さらに誰でも振込手数料が無料になるおトクな常設プログラム付きです。

※2025年7月時点GMOあおぞらネット銀行調べ。調査対象範囲は、大手行およびインターネット専業銀行のうち法人顧客向け口座を提供している銀行。各社の手数料割引のプログラムや期間限定等のキャンペーン等は除く。

さらに、GMOあおぞらネット銀行なら以下のような会社設立後の煩わしい事務処理についても、負担を軽減してくれます。

・法人税や法人地方税のダイレクト納付ができる

・日本政策金融公庫の融資金返済の口座振替ができる

・国税、社会保険料、労働保険料の口座振替にも対応可能

・主要会計ソフトと連携し業務負担を軽減

6.よくある質問

Q:会社を設立すべきかどうか迷っています。会社を設立した場合のメリットは何ですか。

A:会社設立の主なメリットは「節税効果と社会的信用がアップすること」です。

詳しくはこちら:会社設立のメリットとは?税金・信用・制度の3つの視点から網羅解説

Q:株式会社の設立の流れを教えてください。

A: 株式会社の設立は以下7STEPになります。

・STEP1:株式会社の基本的な事項を決める

・STEP2:定款(ていかん)を作成する

・STEP3:定款の認証を受ける

・STEP4:法人の実印を用意する

・STEP5:出資金(資本金)を払い込む

・STEP6:株式会社の設立登記を申請する

・STEP7:株式会社の設立が完了

詳しくはこちら:株式会社設立までの流れ・期間・費用は?7つの手順と失敗しないコツ

Q:会社設立は自分1人でもできますか。

A:会社設立は「自分1人で行うことは可能ですが、誰でも簡単にできるわけではない」というのが答えです。

詳しくはこちら:会社設立は自分でできる?難易度・費用・時間は?代行業者利用の場合と比較検討

Q:会社設立は専門家に任せたいのですがどのような専門家にお願いしたらいいのか分かりません。

A:会社設立の手続きは、司法書士をはじめ、行政書士・税理士・社会保険労務士などの専門家に依頼することができます。専門家によって、それぞれ対応可能な領域が異なるため、自分が依頼したい範囲の業務を請け負ってくれる専門家を選ぶようにしましょう。

詳しくはこちら:

会社設立は司法書士に頼むべき?ほかの士業と徹底比較&失敗しない選び方

会社設立を行政書士に依頼する3つのメリット|注意点や費用も解説

【現役税理士が解説】会社設立~設立後も強い味方|税理士に依頼するメリデメ

Q:資本金の払い込み方法が分かりません。ネット銀行でも良いのでしょうか。

A:資本金の払込とは、定款で定めた金額を、発起人の口座に払い込むことです。一連の手続きは、工程も少なくシンプルな作業ですが、細かいルールが多いので、間違えないように注意して進めなければいけません。

詳しくはこちら:【図解】会社設立時の資本金払込の手順|間違えやすい注意点も解説

まとめ

会社設立にかかる費用の相場は、資本金を含め、株式会社で約120万円、合同会社で約60万円です。

| 株式会社 | 合同会社 | 節約方法 | ||

|---|---|---|---|---|

| 全員必須 | 定款収入印紙代 | 4万円 | 電子定款の場合0円(※1) | |

| 定款認証手数料 | 15,000~5万円 | 0円 | ー | |

| 登録免許税 (登記費用) |

15万円~ | 6万円~ | 特定事業支援制度利用なら半額 | |

| そのほか(※2) | 約1万円 | ー | ||

| 合計 | 約21万円~ | 約11万円~ | 【最大限節約できた場合】 株式会社:約11.5万円 合同会社:約4万円 |

|

| 追加 | 外注(専門家に依頼) | 約5~10万円 | 定款作成・認証のみの場合 約1万円 |

|

以下3点の方法を使うと、開業コストを抑えることが可能です。

- 紙ベースの定款ではなく、電子定款を作成する代行業者に電子定款作成を依頼する ⇒ 約3~4万円の削減

- 株式会社ではなく、合同会社を設立する ⇒ 約12万円の削減

- 特定創業支援事業の制度を活用する ⇒ 株式会社7.5万円~・合同会社3万円~の削減

以上、本記事が無駄のないスムーズな会社設立に役立てば幸いです。

※本コラムは2025年7月7日現在の情報に基づいて執筆したものです。

※当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です。